ITカップリングコンポーネントの推奨場所

このセクションでは、いくつかの一般的な使用例を通じて、カップリング コンポーネントを配置するための最適な場所を決定するための一般的なロジックについて説明します。

- 結合要素は、モデル内の信号のダイナミクスが低い場所に配置する必要があります。通常、これらの場所は、電圧が緩やかに変化するコンデンサの隣、または電流が緩やかに変化するインダクタの隣です。

- カップリング部品の赤い側は、カップリングの電流源側を表します。この側は、電圧変化が遅い(通常は電圧源またはコンデンサ)側に回転させる必要があります。

- カップリング部品の緑色の面は、カップリングの電圧源側を表します。この面は、電流がゆっくりと変化する方向(通常は電流源またはインダクタ)に回転させる必要があります。

これらは一般的なルールです。カップリング部品を常に理想的な位置に配置できるとは限りません。パワーエレクトロニクス回路は非常に動的です。スイッチの組み合わせによってトポロジーが変化する可能性があり、容量性回路の誘導性が増す可能性があります。そのため、回路スナバが必要になる場合があります。以下の例では、一般的な回路分割パターンをいくつか示します。

容量性DCリンク結合

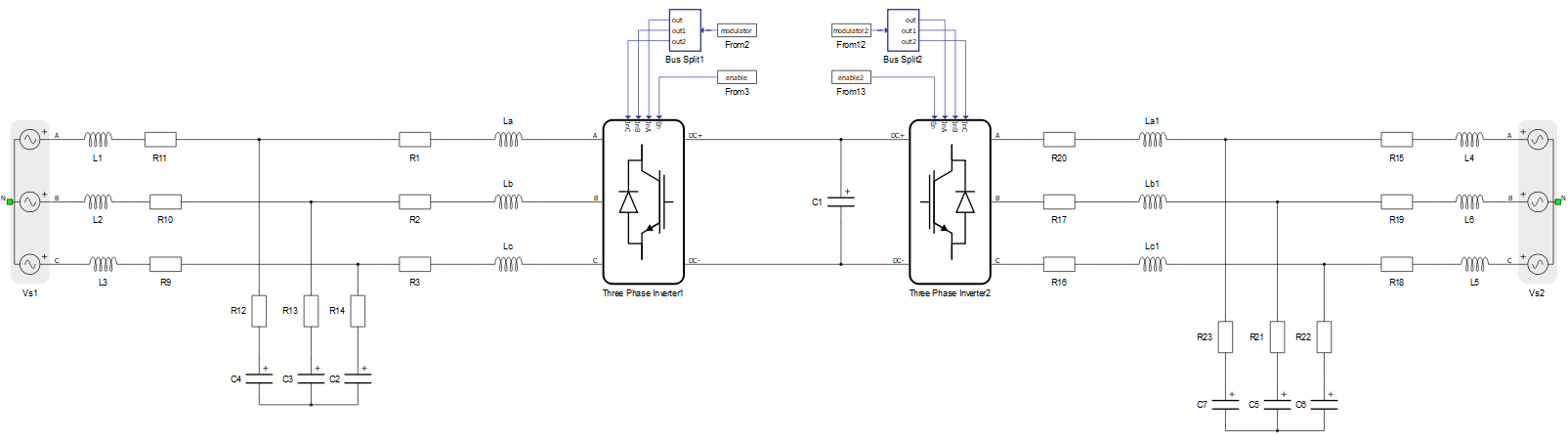

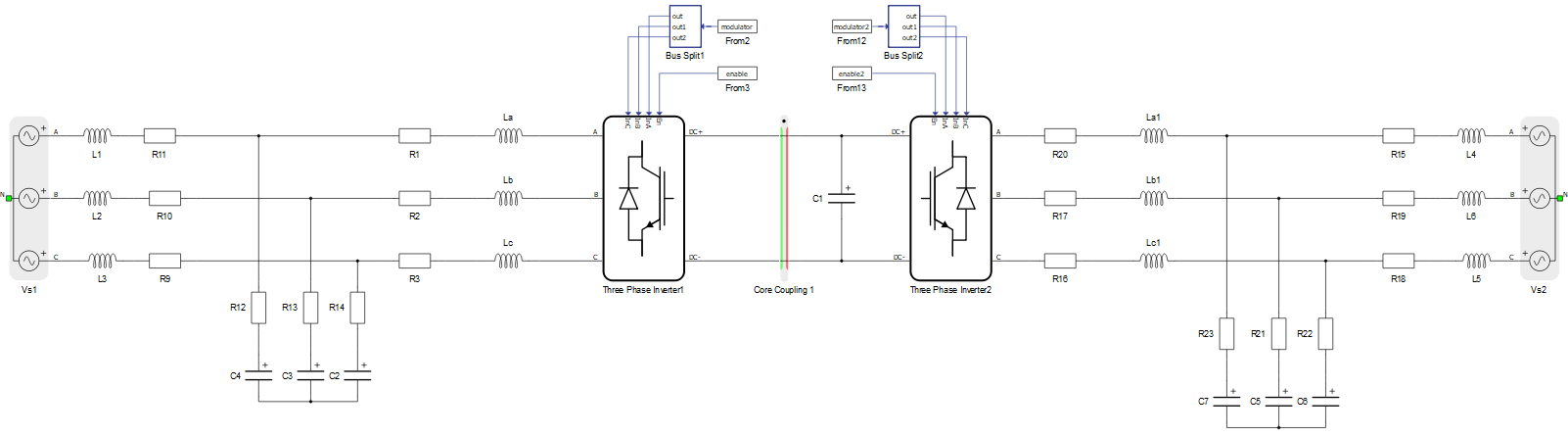

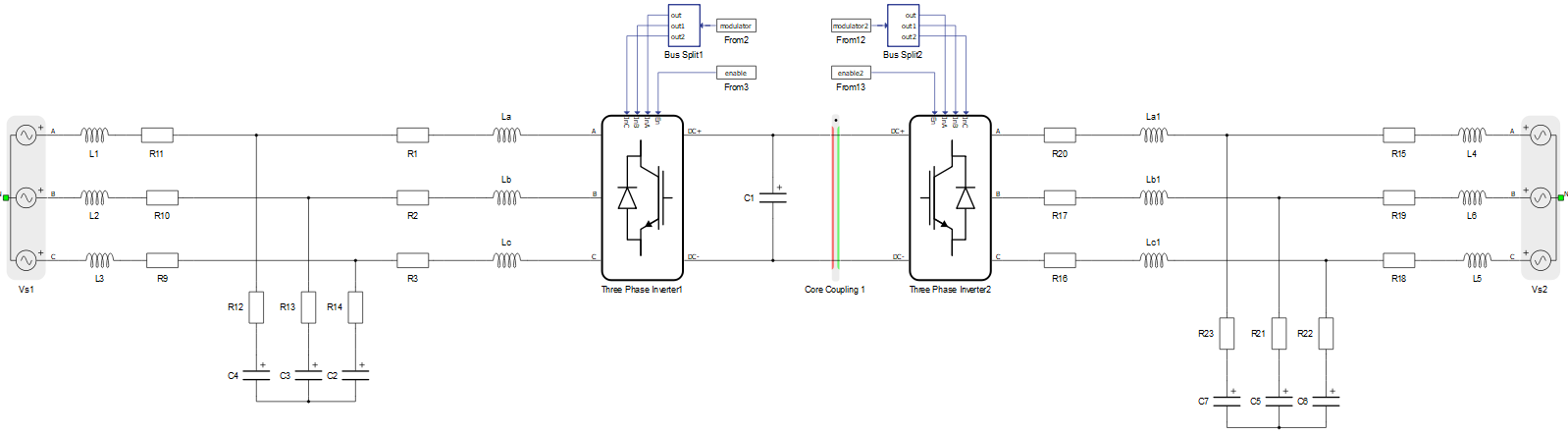

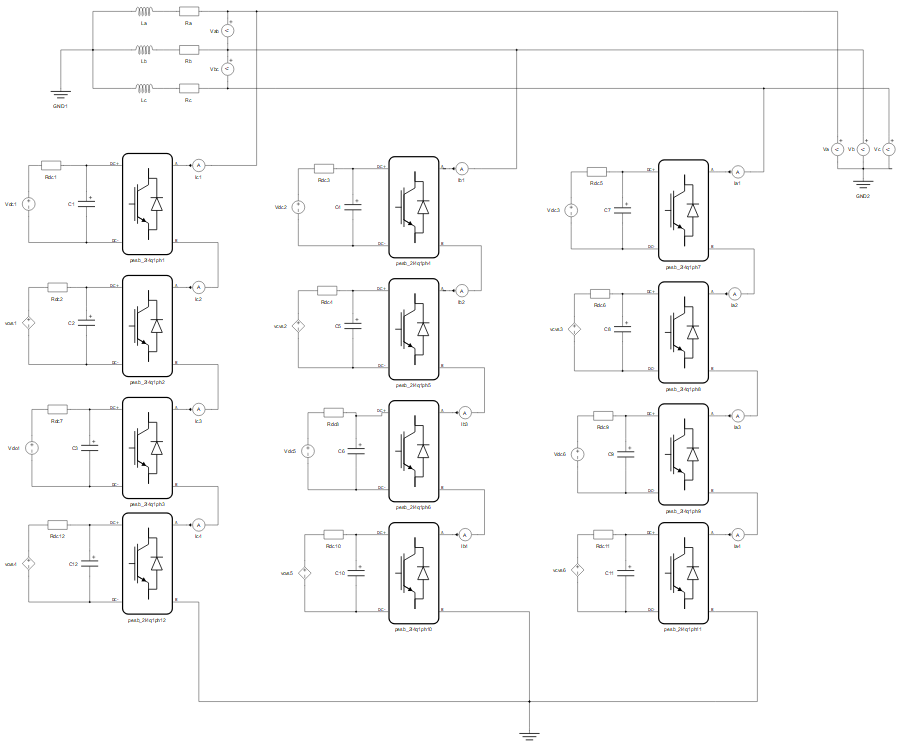

このパターンは通常、電圧源コンバータで発生します。これは、三相バックツーバックコンバータの例で示されています。同様の分割パターンを持つトポロジーの例としては、DC-DCステージ、DCリンクコンデンサ、そして三相インバータが続くPVシステムがあります。

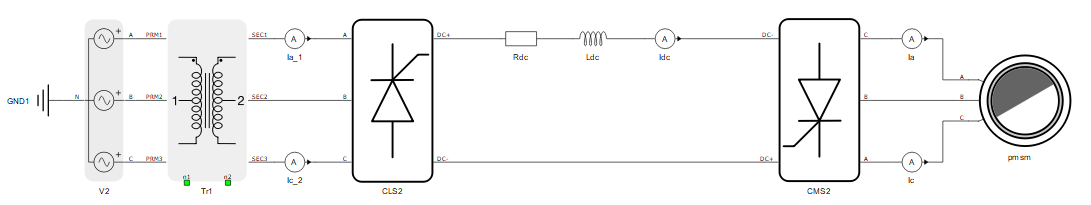

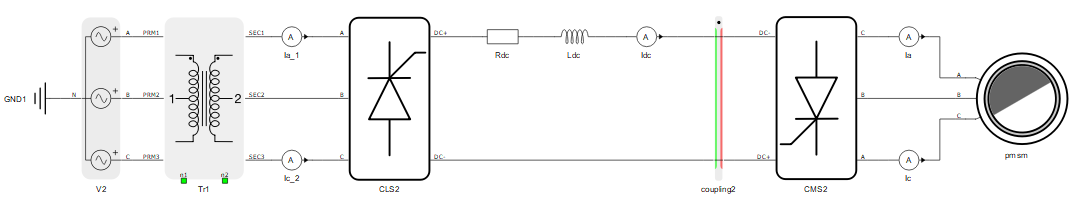

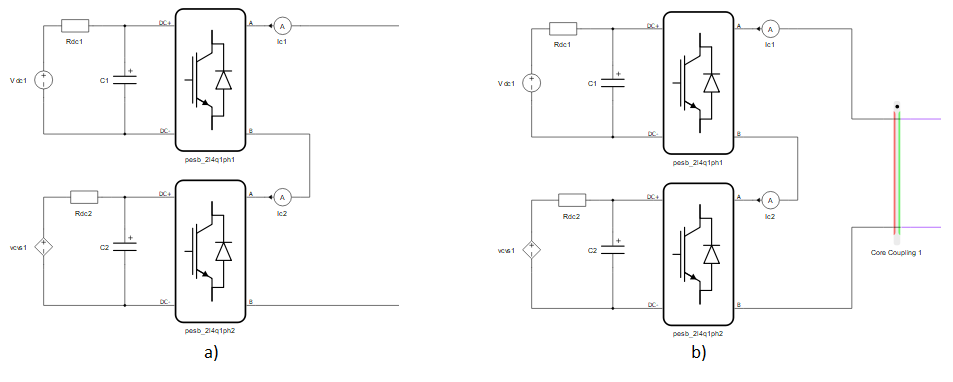

図1に示す2つのコンバータは、大容量のDCリンクコンデンサを介して結合されています。コンバータの総重量は6であるため、回路を分割する必要があります。各コンバータは別々のコアに配置する必要があります。結合部品は、ダイナミクスの低い場所に配置する必要があります。この場合、DCリンクコンデンサは電圧の変化が緩やかになる場所に配置します。

カップリング部品の配置は2通り考えられます。コンデンサの左側、または右側です。この場合、どちらの配置も同等に有効です。カップリング部品の回転が重要です。カップリング部品の赤い側はコンデンサと並列に接続する必要があります。

図2または図3に示すようにカップリングコンポーネントを配置すると、トポロジの競合があることを示す警告が表示されます。この回路では、競合はカップリングコンポーネントの緑色の側、つまり電圧源側に表示されます。トポロジの競合は、コンバータの短絡時にのみ発生します。この場合、カップリングの電圧源と並列に短絡が発生します。通常の動作中は、この警告は無視できます。警告を解消したい場合は、カップリングコンポーネントの電圧源側にダイナミック抵抗スナバを有効にします。

誘導性DCリンクカップリング

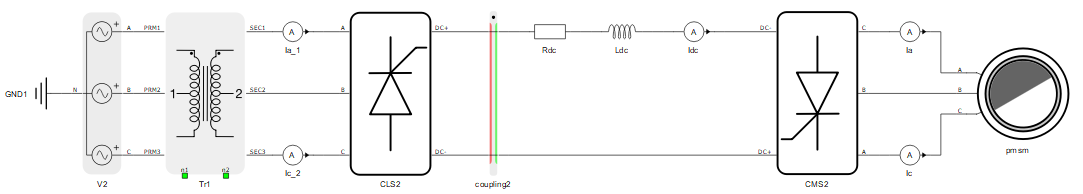

電流源コンバータは通常、大きなDCリンクインダクタを介して結合されます。図4にモデル例を示します。各三相サイリスタ整流器の重みは3です。回路は、各サイリスタ整流器が異なるサブ回路に分割されるように分割する必要があります。言い換えれば、回路はDCリンクインダクタを基準に分割する必要があります。

結合部品の配置には、インダクタの左側と右側の2つの選択肢があります。ただし、この場合、回路が対称ではないため、どちらの解決策も同等に優れているとは言えません。

図5に示す最初のオプションでは、カップリング部品はDCリンクインダクタの右側に配置されます。カップリング部品の電圧源側はDCリンクインダクタに向かって回転します。しかし、カップリング部品の電流源側には、対処すべきいくつかの問題があります。

最初の問題は、同期機であるため、こちら側も本質的に誘導性を持つということです。電気的には、同期機は並列に接続されたスナバ抵抗を備えた電流源で表されます。通常の動作では、カップリングの電流源は機体の電流源と直列に接続されます。機体内のスナバ抵抗のおかげで、電流源が別の電流源と直列になることによる位相的な矛盾は発生しません。つまり、カップリングの配置によって引き起こされる最初の問題は、実際には機体内のスナバ抵抗によって解決されます。

2 番目の問題は、マシン側のサイリスタが導通していないときに発生します。導通していないサイリスタは、開いたスイッチとして表されます。開いたスイッチは、電流がゼロの電流源と見なすことができます。このサイリスタの順列中は、カップリングの電流源が 2 つの開いたスイッチと直列になるというトポロジの競合が発生します。これは起動時の通常の動作条件であるため、カップリング コンポーネントの電流源側にスナバ回路を使用してこのケースを修正する必要があります。このスナバは、この特定のサイリスタの順列中にのみ必要なので、動的スナバにする必要があります。スナバのオプションは、抵抗器、またはコンデンサと直列の抵抗器のいずれかです。定常状態の誤差が少ないため、RC スナバが推奨されるオプションですが、回路に人為的なダイナミクスが導入されるという欠点があります。

結合部品の別の位置は、図 6に示す DC リンク インダクタの左側です。電圧源側、つまり結合部品の緑色の側は、再び DC リンク インダクタに向かって回転します。ここでも、グリッド側にあるサイリスタが導通していないときに、上記と同じ問題が発生します。この問題は、前に説明したように、ダイナミック スナバを使用することで解決できます。ここでの 2 つ目の問題は、グリッド側整流器の通常動作中に発生します。サイリスタが導通しているときは、結合の電流源が変圧器の 2 次側のインダクタンスと直列に接続されます。これは、結合の電流源と並列に固定スナバを追加することによってのみ解決できます。固定スナバは一定の誤差を導入し、RC スナバの場合は過渡時に人工的な振動を追加します。

説明した 2 つのアプローチのうち、最初のアプローチ (右側の結合) の方が、シミュレーションにほとんど影響を与えない動的スナバを定義できるため、より適しています。

スナバのパラメータ化については、ここで詳しく説明します。

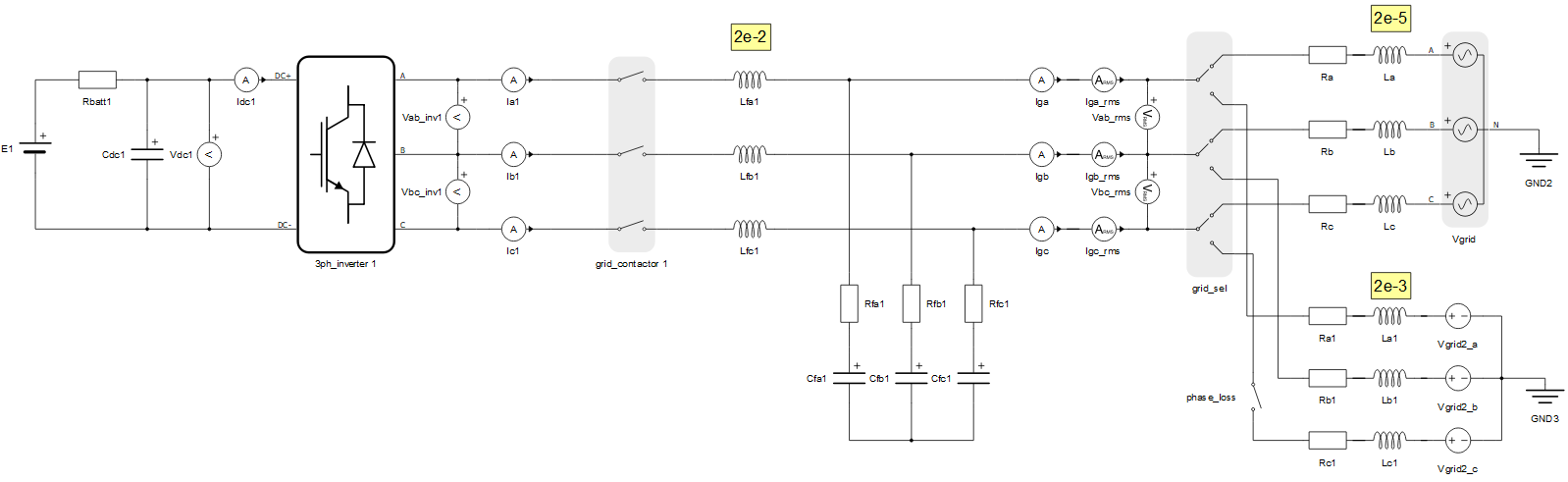

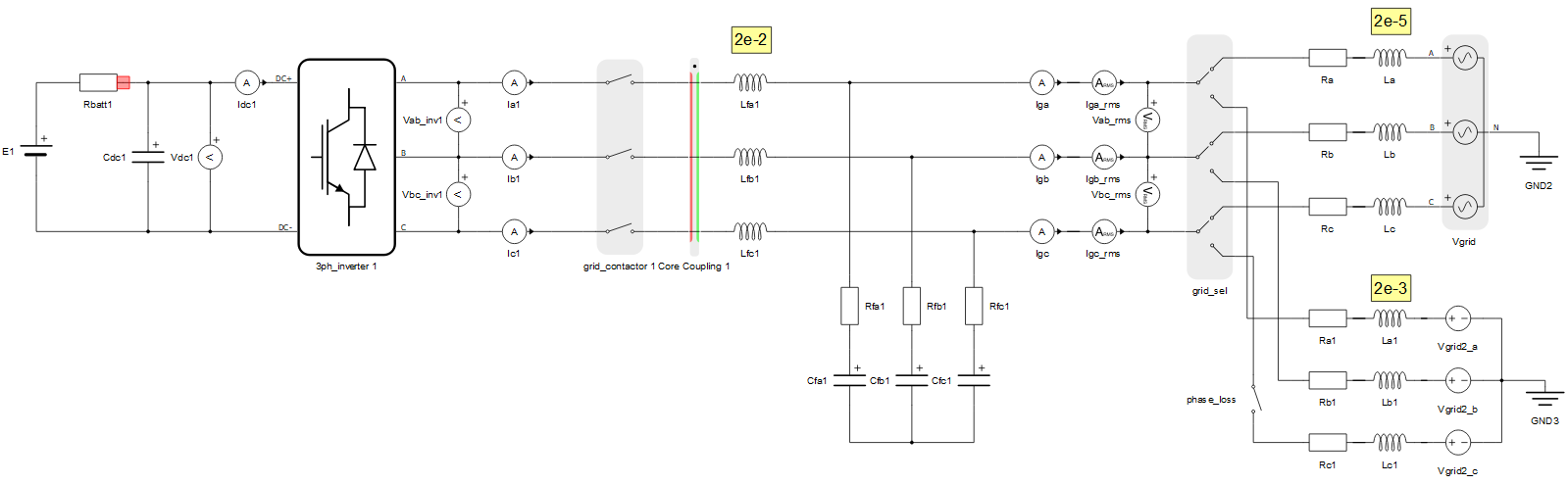

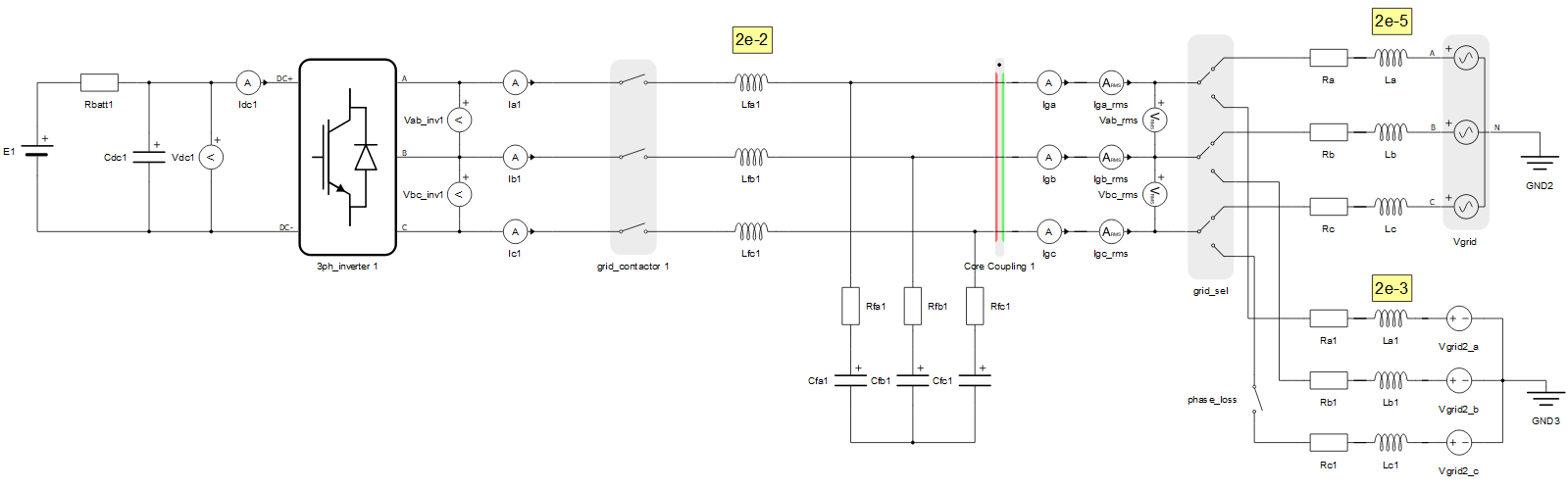

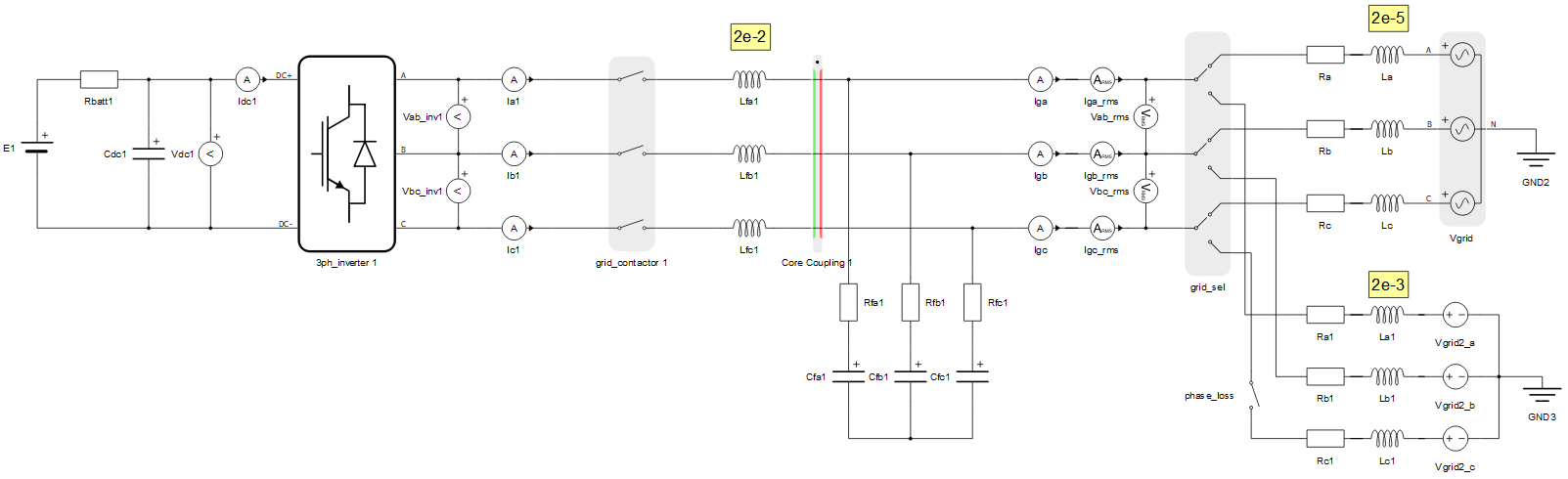

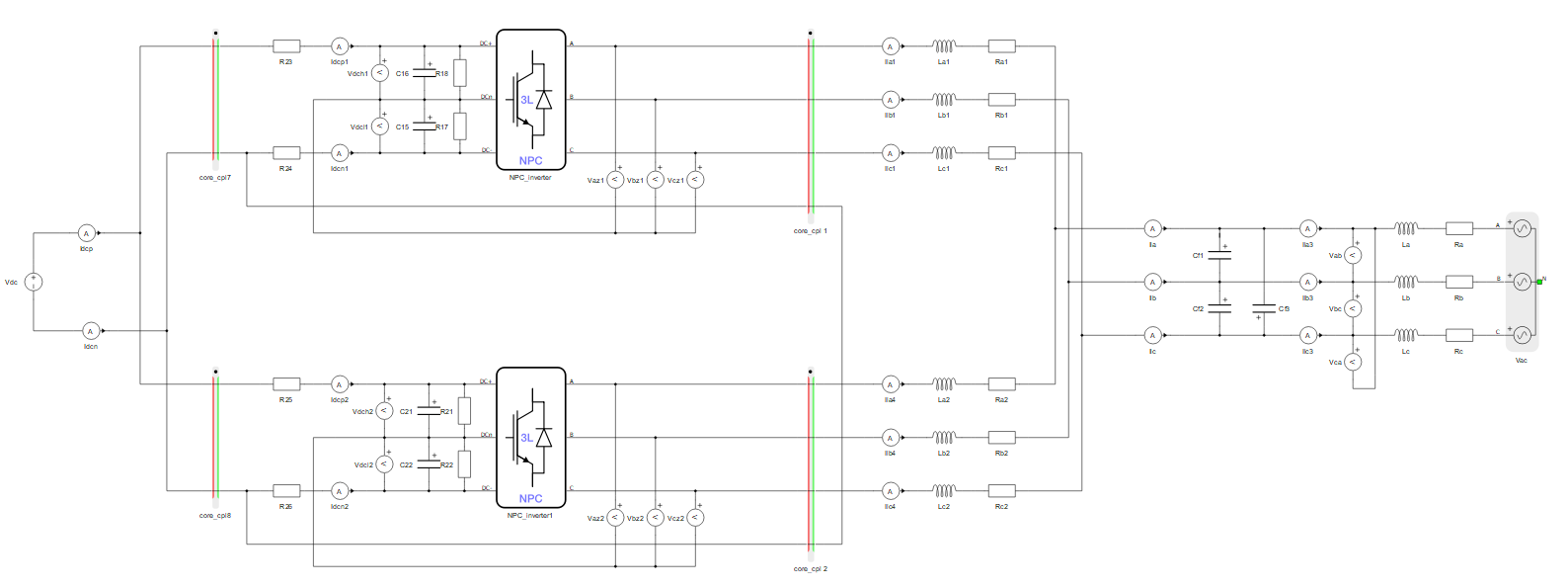

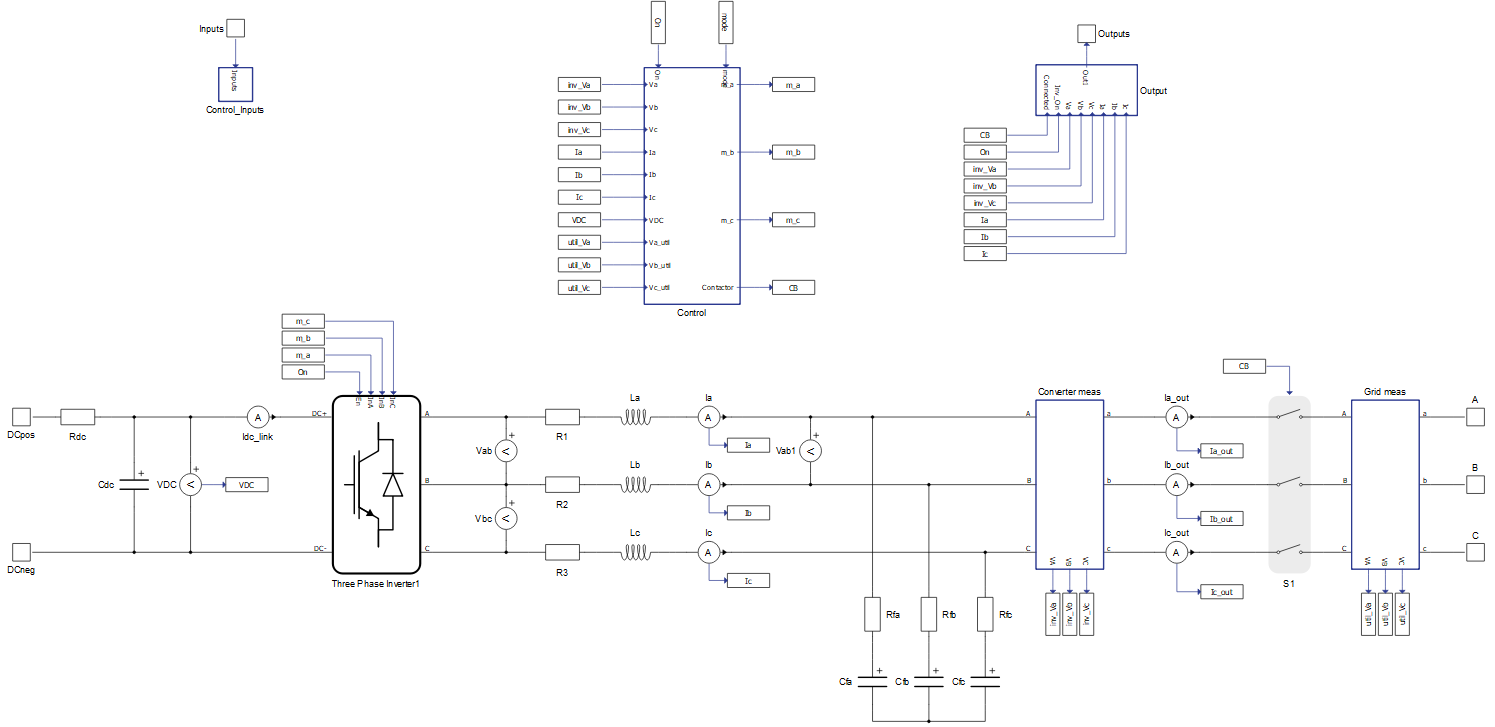

コンバータの出力フィルタにおけるカップリング

グリッド接続コンバータの一般的なトポロジは、DC リンクと、それに続く出力にフィルタを備えた 3 相インバータです。 ダイナミクスを回路の他の部分よりも低くする必要があるため、フィルタ内で回路を分割することが適切な場合があります。 例を図 7に示します。 このモデルの分割は、一方のコアにコンバータ部分を配置し、もう一方のコアに追加のスイッチを備えたグリッド部分を配置する方法で行う必要があります。 これを行うにはいくつかのオプションがあります。 回路のダイナミクスを低くすることを検討していることに注意してください。 1 つのオプションは、コンバータとコンタクタ間で分割することですが、トポロジの競合が発生し、スナバ回路を追加する必要があります。 これは実行可能ですが、より良いオプションはフィルタ内で分割することです。フィルタ内で分割すると、スナバを追加する必要がなくなります。

フィルタ上またはフィルタ周囲で回路を分割する方法はいくつかあります。一つの可能性は、コンタクタとフィルタのインダクタンス間で分割することです。この方法の欠点は、カップリングの電流源が、開いている可能性のあるスイッチに向けられることです。このようなスイッチの組み合わせには、ダイナミックスナバが必要です。

2つ目の可能性は、図9に示すようにフィルタ回路の後段に配置することです。結合の電流源はコンデンサに向かい、電圧源はコンタクタとグリッドインダクタンスに向けられます。この場合、結合によって位相的な矛盾は発生しません。

3つ目の選択肢は、図10に示すように、フィルタのインダクタンスとフィルタの容量の間に結合素子を配置することです。この場合も、結合によって位相的な矛盾は発生しません。電圧源はインダクタンスに面し、結合素子の電流源はフィルタの容量の方向に回転します。

問題は、オプション2とオプション3のどちらが優れているかということです。これは回路パラメータによって異なります。一般的なルールとして、結合部品の緑色の面を「より誘導性の高い」側に配置します。この場合、より誘導性の高い側はインダクタンス値によって決まります。フィルタのインダクタンスは2e-2ですが、グリッド側の最大インダクタンスは2e-3です。これはフィルタ側のインダクタンスがより高いことを意味し、したがってこの回路ではオプション3が最適なソリューションです。

カップリング安定性解析オプションを使用して、カップリング コンポーネントの安定性を確認する必要があります。

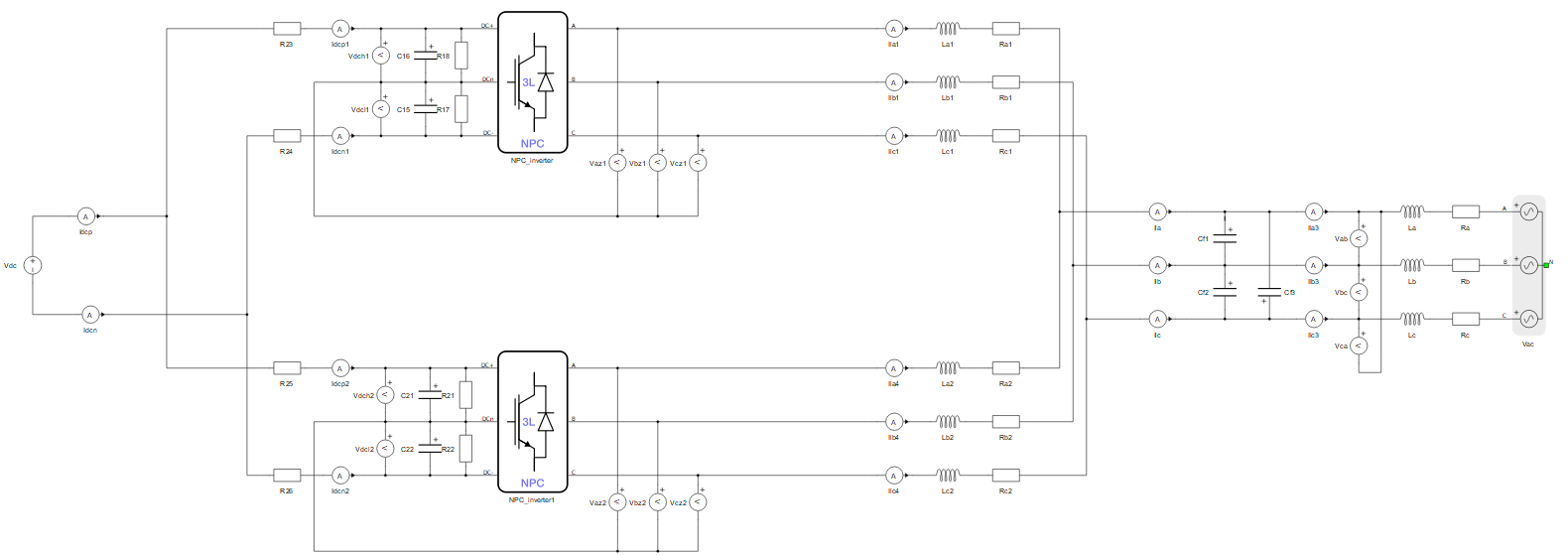

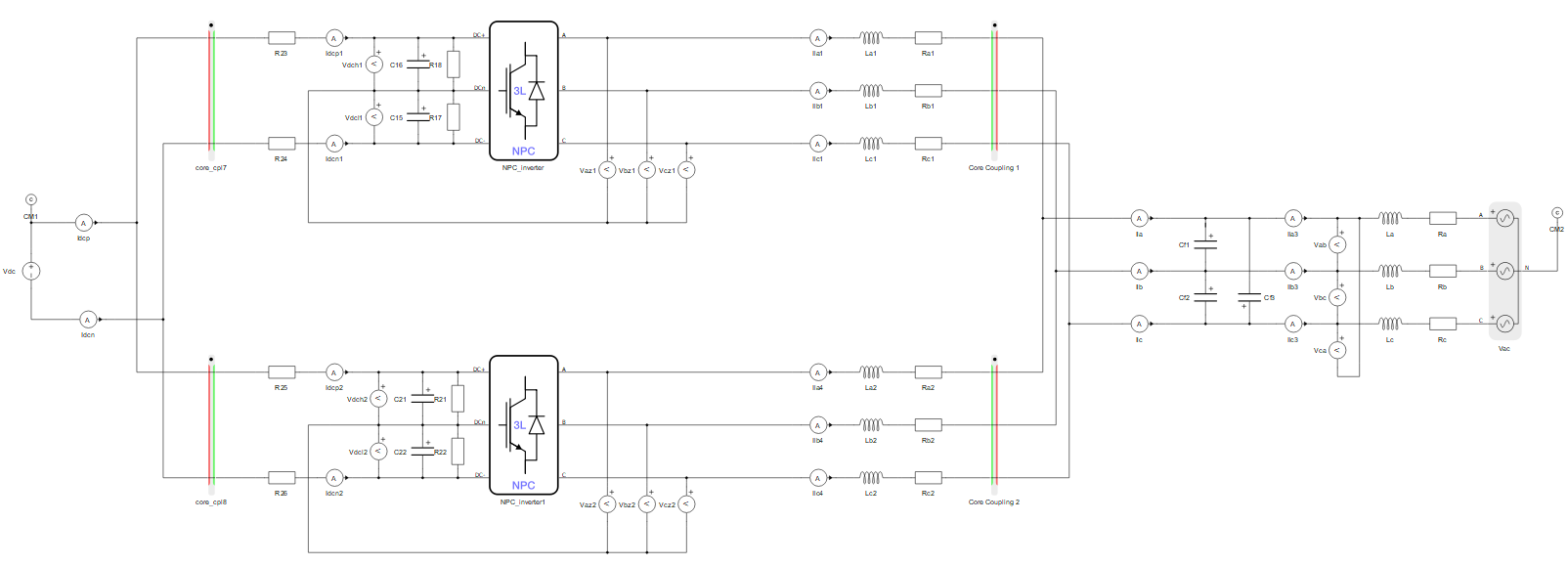

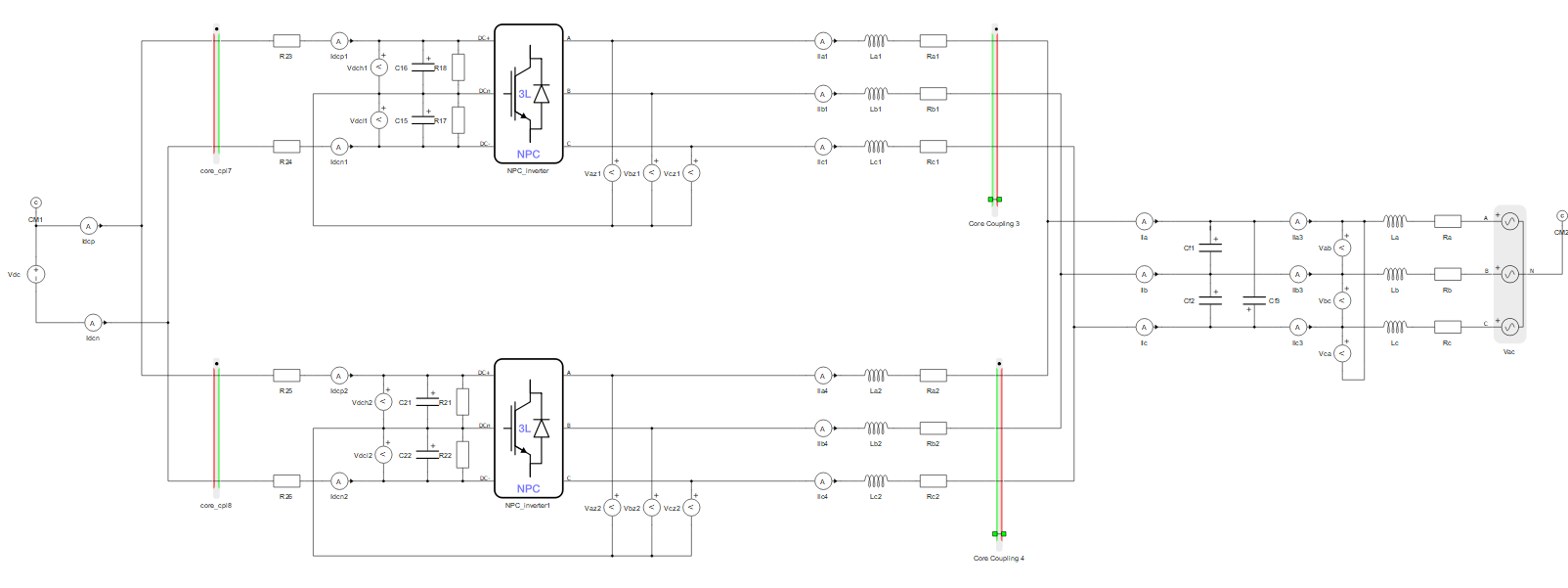

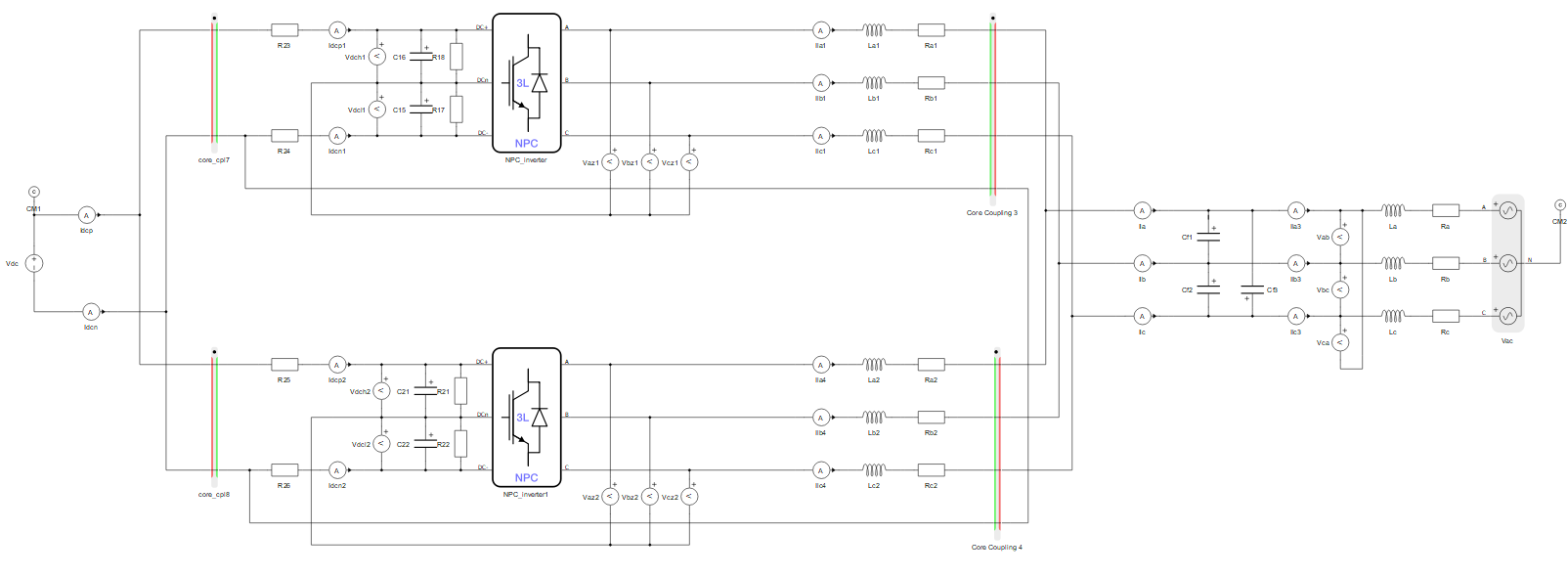

並列接続されたコンバータ

図11は、並列接続されたコンバータの例を示しています。これは、DC側とAC側の両方が完全に並列になっている場合です。分割は、コンバータを別々のサブ回路に分割する方法で行う必要があります。このような場合の良い方法は、分割中に対称性を維持することです。これは、この例で示されます。

分割方法は複数あります。回路の対称性を保つため、カップリング部品はコンバータのDC側とAC側に配置する必要があります。DC側は簡単です。カップリング部品はDC電圧源とコンデンサの間に配置し、抵抗はコンデンサ側に残します。カップリング部品の電流源側(赤線側)は、理想的な電圧源に向かって回転させます。これは、両方のコンバータで対称的に行う必要があります。

AC側では、前述のようにフィルタ上に回路分割が施されています。これは図12に示されています。結合部品はフィルタインダクタとフィルタコンデンサの間に配置できます。フィルタインダクタはグリッド側インダクタよりも大きいため、スナバは不要です。

一見すると、これは簡単な回路分割のように見えますが、より詳細に検討すると、回路が根本的に変更されていることがわかります。この分割により、コンバータのコモンモード電流が無効化されます。コンバータのグリッド側にキルヒホッフの法則(第1法則)を適用すると、6つのコンバータの相電流の合計は0になります。

Ia1+Ib1+Ic1 + Ia2+Ib2+Ic2 = 0

回路が図 12のように分割されている場合、3 相結合コンポーネントを使用して、各コンバータの電流の合計が 0 になるように強制されます。

Ia1+Ib1+Ic1 = 0

Ia2+Ib2+Ic2 = 0

このように分割された回路は、コンバータのコモンモード電流ではなく、差動モード電流のみをモデル化します。コモンモード電流が重要でない場合は、この分割方法は許容されます。

コモンモード電流が重要な場合は、異なる結合アプローチを検討する必要があります。考え方は以下の通りです。

- 回路は各コンバータの 3 相ラインに分割する必要があります。

- 共通モード電流が必要なので、3 相電流の合計は 0 にはなりません。

- そのため、相電流の合計がゼロでない場合は、その差をエミュレートする 4 番目のワイヤが必要になります。つまり、 4 つの相結合コンポーネントを使用する必要があります。これは、図 13の回路に示されています。

- 最後に、4本目の配線を接続する必要があります。4本目の配線は、元の回路には実際には存在しません。この配線を流れる電流は、コンバータのどの部品にも流れてはなりません。この場合、最適な接続箇所は、DC側カップリング部品の隣のDC-ノードです。これは両方のコンバータで対称的に行われます。つまり、カップリング部品の4番目の位相がDC-ノードを表します。グリッド側では、カップリング部品の赤側の4本目の配線を接続する必要があります。これらは同じDC-ノードを表しているため、短絡させるだけで済みます。これは図14に示されています。

モデルをコンパイルすると、カップリング部品が縮退しているという警告が表示されます。これを解決するには、固定スナバが必要であり、特にRCスナバが最適です。スナバは、スイッチの組み合わせに関係なく常に回路内に存在し、固定のシミュレーション誤差と追加のダイナミクスが発生することに注意してください。

4つの相結合器を配置・接続した後、前述のトポロジーの競合が発生します。ここで、これらの結合器を配置する別の適切な位置があるかどうかを再検討する必要があります。図15に示すように、フィルタインダクタンスの左側に配置すると、より良い配置が可能です。この場合、ダイナミックスナバは、相レグ内のすべてのスイッチが開いている場合に、トポロジーの競合を解決します。

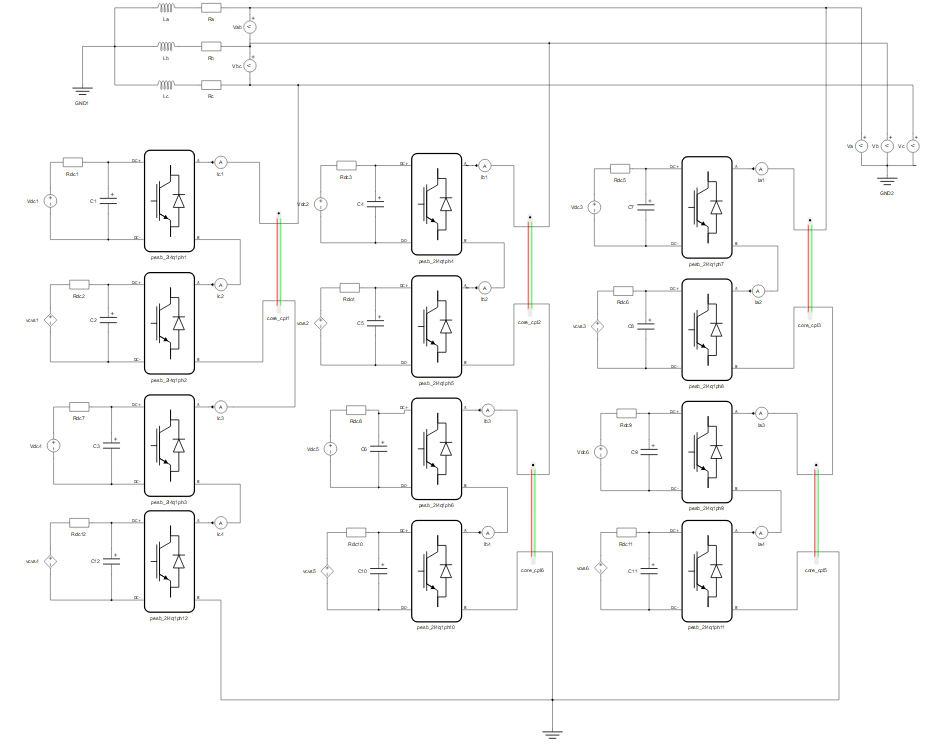

直列接続コンバータ

モジュラーマルチレベルコンバーターは、直列接続されたコンバーターの良い例です。そのうちの 1 つを図 16に示します。モデルには合計 12 個の単相インバーターがあります。単相コンバーターの重みは 1 で、完全なモデルでは全体で 12 になります。一見すると、回路を 4 つのコアに分割できるように見えます (コアが重み 3 までのコンバーターをサポートしていると仮定)。ただし、単相インバーターは、それ自体で多数の順列を導入します。3 つの単相コンバーターを 1 つのコアに配置すると、マトリックスメモリの使用率が 100% を超えていることを示すコンパイル エラーが報告されます。言い換えると、1 つのコアに収まるのは 2 つの単相インバーターだけなので、示されているモデルでは 6 つの処理コアが必要です。

2つのコンバータが同じコア内に残るように結合する必要があります。全体モデルから2つのコンバータを抽出すると、どのように分割すべきかは明らかです。これは図17に示されています。2つのコンバータと回路の残りの部分の間には2つの接続点があるため、単相結合を使用する必要があります。赤色側はコンバータ(電圧源型コンバータ)側に回転させ、緑色側は誘導性グリッド側に回転させます。コンバータのすべてのスイッチが開いているスイッチ順列では、電流源側にダイナミックスナバが必要です。

これを回路全体に適用すると、図18に示す回路が得られます。2つのコンバータは電力系統と同じサブ回路に残ります。残りのコンバータは前述のようにグループ化されます。

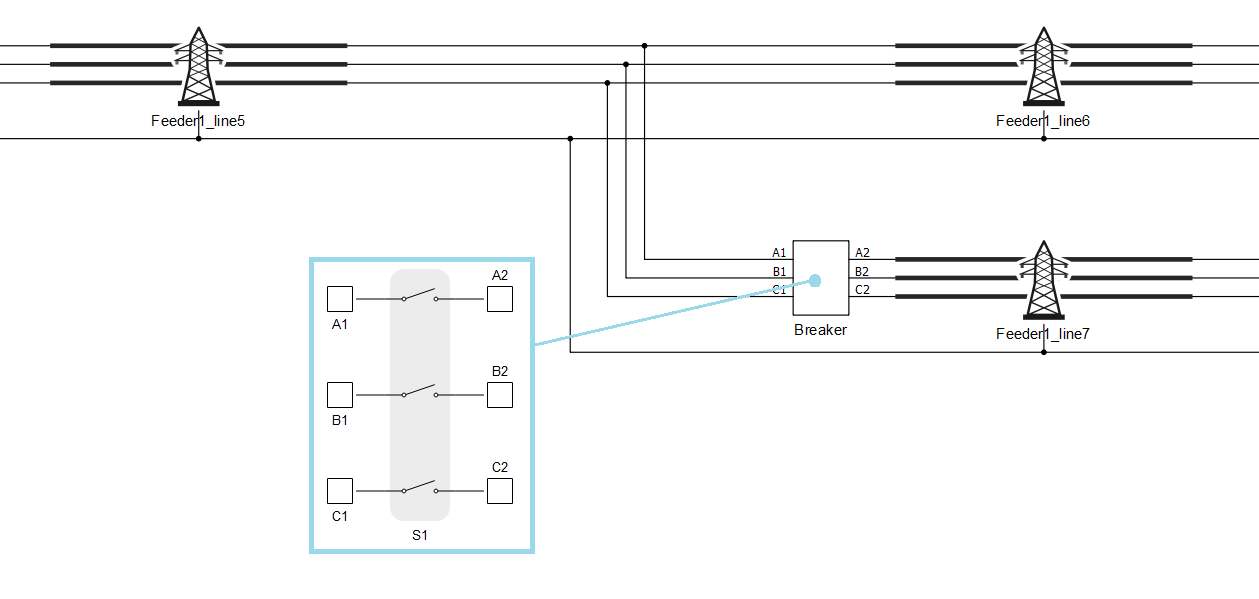

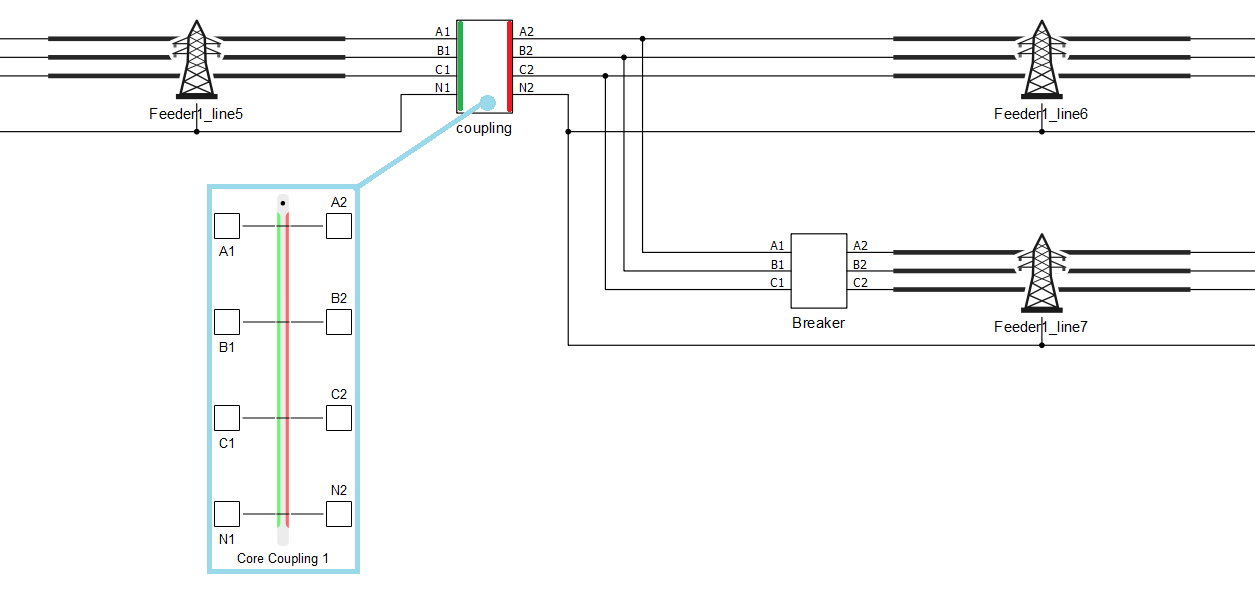

電力システム/マイクログリッド回路結合

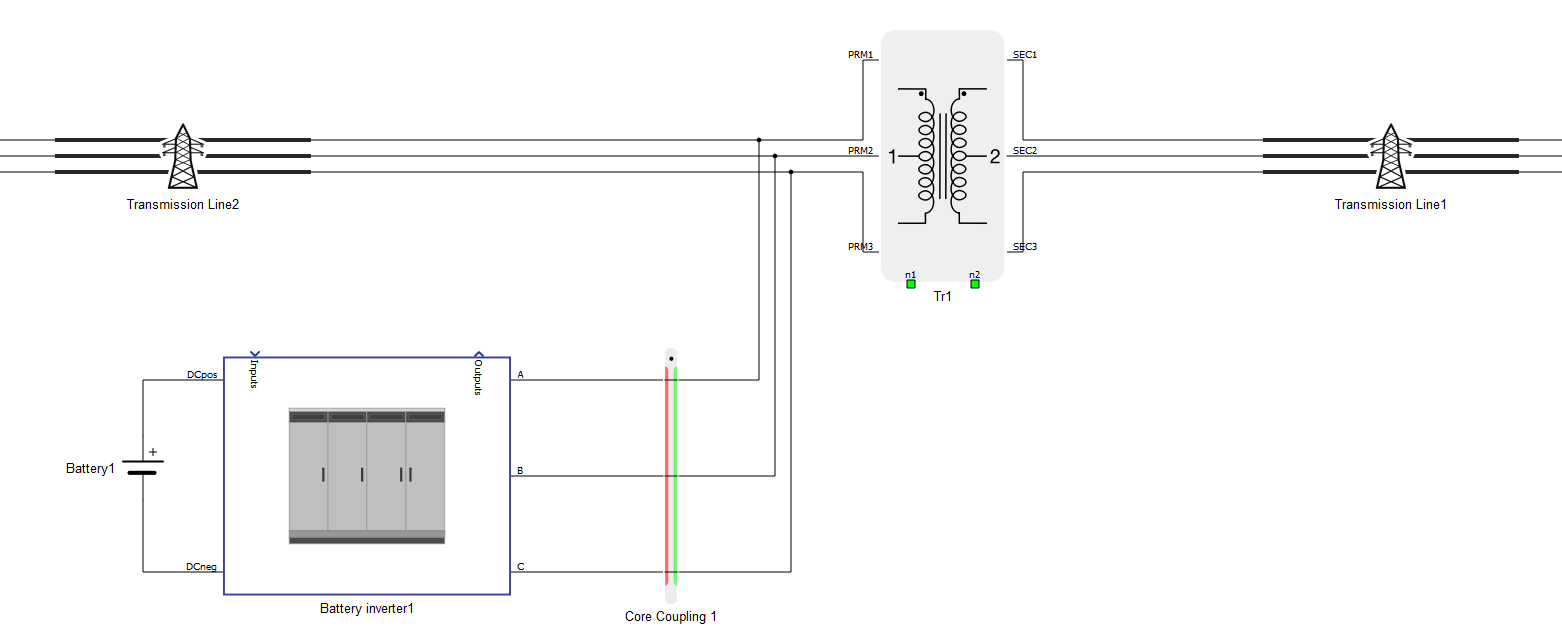

マイクログリッドまたは電力システム回路の一般的な使用例を図 19に示します。左側の伝送ラインが 1 つのサブ回路にあり、右側の伝送ラインが別のサブ回路にあるように分割する必要があると仮定します。ワイヤが 4 本、3 相、および接地があるため、左側の伝送ラインの後に 4 相結合を配置する必要があります。このようなほとんどの場合、誘導性サブ回路を別の誘導性サブ回路と結合しているため、結合の回転は重要ではありません。片側のインダクタンスが大幅に大きい場合は、緑色の側をその方向に回転する必要があります。いずれにしても、結合コンポーネントの赤色 (電流源) 側の固定スナバは避けられず、RC スナバが推奨されます。スナバが回路にない場合、すべての直列インダクタンスは縮退し、無視されます。

複雑なDERをマイクログリッドに接続する

複雑な分散型エネルギー資源(DER)モデルの例を図21に示します。これはバッテリーストレージユニットのスイッチングモデルです。これは複雑なモデルであり、通常、リアルタイムシミュレーションを実行するには1つのプロセッサコア全体が必要になります。

典型的な使用例は、ストレージが変圧器または伝送線ケーブルに直接接続される場合です。 これは、図 22に示されています。 接地または中性点が重要でない場合は、3 相結合を使用する必要があります。それ以外の場合は、4 相結合コンポーネントが必要です。 通常、DER は電圧源型コンバータであるため、結合コンポーネントの電流源側をコンバータの方向に回転させる必要があります。 通常、DER の出力には回路ブレーカーがあります。 この回路ブレーカーが開いているときにトポロジの競合を解決するには、結合コンポーネントにスナバが必要です。 これは、動的スナバと固定スナバの両方で解決できます。 どちらを使用するかは、コンバータのフィルタ出力段の構成によって異なります。図 22のように LC フィルタを使用する場合は、動的スナバを使用します。 フィルタが LCL の場合は、結合の電流源によるフィルタのインダクタンスの低下を避けるために固定スナバが必要です。 RC スナバが推奨されます。